D U I T S L A N D 1943 - 1945

-- D U I T S L A N D --

Ausländische Zivilarbeiter J. Lening, Niederländer

28 september 1943 – 29 december 1944

BAULEITUNG LUFTGAUKOMMANDO STENDAL

FLIEGERHORST BORSTEL BEI STENDAL

Gemeinschaftslager Hilde, Stube 5

29 december 1944 - april 1945

BAULEITUNG FLIEGERHORST SALZWEDEL

Pionierpark Bauleitung

H E R I N N E R I N G E N

D U I T S L A N D 1943 - 1945

Hoofdstuk 1 : Vertrek, aankomst in Stendal

" 2 : Ivenrode

" 3 : Fliegerhorst Borstel

" 4 : Kerstverlof 1943

" 5 : Eerste maanden van 1944

" 6 : Seehausen

" 7 : Wegenstedt

" 8 : Terug in Borstel bei Stendal

" 9 : Fliegerhorst Salzwedel

" 10 : Bevrijding en terugreis

" 11 : Slot en terugblik

Kapitel 7: Wegenstedt

Nachdem ich nur kurze Zeit im großen Lager Hilde war, wurde ich von Herrn Bode gebeten, wieder zu einer Außenstelle zu gehen, aber nun mit nur einem Tischler. Das war so ungefähr in der zweiten Hälfte von Juli 1944. Das genaue Datum weiß ich nicht mehr. Rinus Visser von meiner eigenen Stube 5 war der Tischler, der mit ging. Rinus verlangte auch mal nach einer anderen Umgebung. Er war ein etwas älterer sehr guter Fachmann, konnte sehr gut Koffer aus Hartfaserholz machen und die Böden für die Reservebetten aus Kiefernholz. Alles Material war natürlich „organisiert“, das heißt heimlich angeeignet mit Ausnahme der Scharniere und Schlösser. Diese hatte er nach dem Weihnachtsurlaub aus Rotterdam mitgebracht. Er war verheiratet, hatte keine Kinder und wohnte im Gartendorf Vreewijk im Dennendaal. Der Auftrag der Bauleitung war sehr allgemein gehalten. Unter der Leitung eines Bauführers mussten wir nach einem Dorf, Wegenstedt, wo von Maurern gerade außerhalb des Dorfes ein Gebäude errichtet war, bei dem wir die Fenster- und Türrahmen einsetzen sollten. Den Rest würden wir dort erfahren. Bauleiter Bode sagte noch dazu – mit ernsthaftem Ton -, dass es sich hier um einen völlig anderen Auftrag handelte als bei Seehausen.

Am Abend vor unserer Abfahrt habe ich, sowie jeden Abend, wenn ich im Lager war, in dem Waschhäuschen außerhalb der Baracke geduscht. Duschen ging nur mit kaltem Wasser und es war ziemlich puritanisch. Gut abgekühlt und mit Gänsehaut kam ich gekleidet in einem nicht allzu großem Handtuch zurück nach Stube fünf, wo zu meiner völligen Überraschung zwei sehr bekannte und nette Damen, Hertha und Träutel aus Seehausen auf mich warteten. Meine Stubenkameraden und die Damen krümmten sich vor Lachen, als sie mein erstauntes Gesicht und meine Kleidung sahen. Ich hätte nie gedacht, dass diese Damen nach Stendal kommen würden und außerdem sich so frei zu fühlen und den Mut zu haben, sich in eine derartige Männergesellschaft zu begeben, doch ich fand es besonders reizend. Es stellte sich heraus, dass sie von Familie Bode eingeladen waren zu einem Musik- oder Theaterabend in Stendal. Danach sollten sie im Haus von Bodes schlafen und sollten am folgenden Tag wieder zurück nach Seehausen fahren. Das geschah wohl häufiger, hörte ich. Die Familie Bode hatte sich mehr oder weniger um die beiden Frauen gekümmert. Sie kamen nun kurz zu Besuch und verabschiedeten sich auch gleich wieder. Sie hatten von Herrn Bode gehört, dass ich am folgenden Tag nach einer anderen Außenstelle ging. War meine Aussendung nach Seehausen ein Zufall gewesen? Ich glaube das nicht mehr. Wir haben mit Handschlag und einem Kuss Abschied genommen. Danach habe ich die Damen nie wieder gesehen. „schade, schade“.

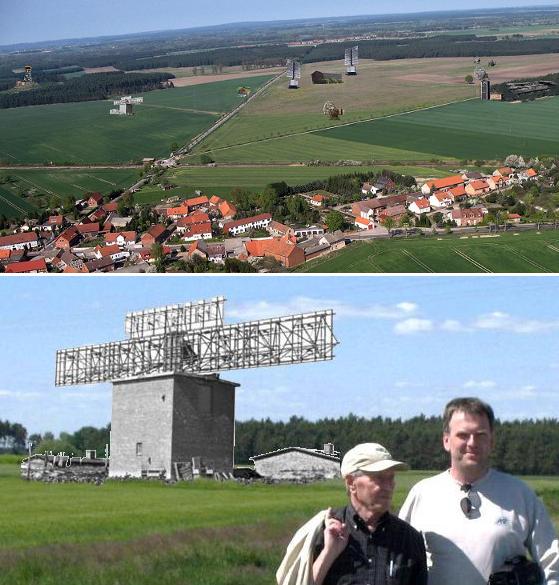

Am folgenden Morgen saßen Rinus und ich mit unserem Gepäck hinten auf einem Lastwagen. Der Bauführer wurde unterwegs abgeholt und setzte sich vorn zum Chauffeur. Nach einer ziemlich langen Fahrt erreichten wir unser Ziel, Wegenstedt. Ein kleines Dorf. Es machte keinen unfreundlichen Eindruck, machte eigentlich überhaupt keinen Eindruck. Es lief eine Eisenbahnlinie entlang von Magdeburg nach Öbisfelde, und es gab sogar einen Bahnhof. Wegenstedt lag in einer offenen Landschaft mit hier und dort etwas Wald. Wegen der anstrengenden Reise tranken wir erst Kaffee im Gasthof neben dem Bahnhof, um danach zur Baustelle zu gehen. Das war sehr sympathisch vom Bauführer. Die Baustelle lag einige hundert Meter außerhalb des Dorfes an einem Seitenweg mitten in den Feldern.Man konnte ihn nicht übersehen, den gemauerten Koloss von ungefähr acht mal acht Meter, sechs Meter hoch und ungefähr vierzig Meter vom Weg ab. Dicht daneben stand ein hölzerner Bauwagen und am Weg eine kleine Baracke. Es gab kein Lebenszeichen bis wir aufs Gelände kamen. Aus dem Bauwagen kam ein Mann in der Uniform eines Unteroffiziers der Luftwaffe. Er war ungefähr fünfunddreißig Jahre alt und hatte eine sportliche Figur. Ein netter Kerl. Er stellte sich mit festem Handdruck vor:“Peters“, ohne militärischen Rang oder Stand, einfach:“Peters“. Er ging mit dem Bauführer in seinen Bauwagen, wir konnten uns in Ruhe umsehen. Das Gebäude hatte Mauern aus Kalksandstein etwa einen halben Meter dick, gemauert auf einer schweren Betonplatte. Innen waren auf halber Höhe Aussparungen in de Mauern. Dort müsste ein Boden aus Beton angebracht werden und oben drauf, wir konnten nun noch frei in den Himmel schauen, müsste eine Dachplatte aus Beton kommen. Im Erdgeschoss war in einem der Giebel eine ziemlich große Öffnung für eine doppelte Tür. Weiterhin gab es zwei kleine längliche Öffnungen für Fensterrahmen. Alles zusammengenommen ein echter Bunker also, aber wozu und warum so mitten im offenen Land?

Das wurde uns sehr schnell von Unteroffizier Peters erläutert, der im begeisterten Ton erzählte, dass es sich hier um die neueste und größte deutsche Anlage zur Ortung von Flugzeugen handelt. (Also Radar, aber ob die Deutschen dieses Wort kannten, weiß ich nicht. Ich habe nie gehört, dass sie das Wort gebrauchten und wir selber hatten es auch noch nicht gehört). Wenn feindliche Flugzeuge sich der niederländischen Küste näherten, das heißt in einem Abstand von etwa sechshundert Kilometern Luftlinie, konnte man sie mit dieser Anlage schon orten und zeitig Abwehrmaßnahmen ergreifen. Mein Kamerad und ich guckten einander schnell an und wir wussten sofort, dass wir probieren würden, diese Arbeiten so viel wie möglich zu verzögern. Jeder Tag, an dem die Anlage später fertig wird bedeutete Vorteile für die Alliierten und deshalb auch für Niederland. In dem Bauwagen hing ein Telefonapparat mit einer Kurbel an der Wand. Ich fragte, ob der Apparat von uns benutzt werden dürfte für Kontakte mit der Bauleitung in Stendal, zur Bestellung von Material oder Ähnlichem. Nein, das war nicht zulässig, sagte der Offizier entschieden. Es durften mit dem Telefon ausschließlich militärische Gespräche geführt werden. Prima, das wussten wir also. Der Bauführer teilte uns mit, dass er einmal pro Woche vorbeikommt. Wir sollten immer gut aufschreiben, was wir benötigten und es ihm während seines Besuches übergeben. In Anwesenheit von Herrn Peters wies er uns darauf hin, dass es ein Ehre sei, bei diesen Arbeiten im Interesse des deutschen Siegs mithelfen zu dürfen – und das er, während sich die Deutschen schon an vielen Fronten zurückziehen mussten – auf unseren hundertprozentigen Einsatz rechnete.

Nach dieser besonderen Rede, wobei Herr Peters zustimmend nickte, kündigte er an, für unsere Unterkunft sorgen zu wollen. Wir sollten doch mal mitkommen. Wir fuhren nach einem im Wald gelegenen Ort mit einigen Häusern, nicht weit von Wegenstedt, und hielten bei einem großen und grauen Gebäude, das eine Arbeiterpension war. Die Pension wurde von einer nicht sehr reizvollen und schlampigen Frau und ihrem Vater geführt. Wir wurden mit offenen Armen empfangen. Es gab keine anderen Gäste. Wir bekamen ein Zimmer auf der ersten Etage, in dem einige Betten standen, zwei übereinander. Wir fanden es abscheulich und ließen es deutlich merken. Sehr freundschaftlich teilte die Frau uns mit, dass wir nicht immer in dem Zimmer schlafen müssten. Sie liebte die Geselligkeit, wenn wir begriffen, was sie meinte. Unser Bauführer kam dadurch sehr in Verlegenheit. Doch mussten wir vorläufig hier bleiben, denn er hatte nun nichts Besseres. Aus dem Fenster unseres Zimmers sahen wir an der gegenüberliegenden Seite des Wegs im Wald ein großes Barackenlager. Wegen der großen Hecken war es vom Hauptweg schwierig zu erkennen. Der Eingang war getarnt, lief in einem Bogen vom Hauptweg zu einem geschlossenen Tor mit dahinter einem Wachtposten. Am Tor waren drei oder vier schwer bewaffnete Luftwaffensoldaten. Wir konnten einige Baracken sehen, bei denen ungefähr ein Meter von der Außenwand zwei Scheidewände standen, etwa einen halben Meter auseinander, circa vier Meter hoch und mit Erde und Sand gefüllt. Das diente zum Schutz gegen Kugeln und Bombensplitter. Die Dächer waren mit Bäumen bemalt und manche waren mit Tarnnetzen abgedeckt. Es liefen einige uniformierte Frauen umher, die sogenannten grauen Mäuse. Unsere Wirtsfrau erzählte uns, dass die Arbeiter, die die Baracken aufgestellt und die Wege auf dem Gelände angelegt hatten bei ihr in der Pension untergebracht waren. Sie haben ein Jahr daran gearbeitet und das Lager war nun etwas mehr als ein Jahr in Gebrauch. Aber nun – und das sagte sie im Vertrauen – durfte niemand mehr in die Nähe kommen und alles war sehr geheim. Wir selbst bekamen ein merkwürdiges Gefühl davon und begriffen, dass der Bunker im Feld auf irgendeine Weise etwas zu tun hatte mit diesem Armeelager hier. Wo wir nun gelandet waren, war wohl etwas anderes als unsere normalen Arbeiten wie Baracken demontieren, transportieren und woanders wieder aufbauen, Instandsetzungsarbeiten bei Kasernen usw., um meine Arbeit im Ferienort Seehausen mal nicht zu erwähnen. Wir begriffen, dass wir hier in Wegenstedt mehr am Krieg beteiligt waren und das gefiel uns am wenigsten.

Am folgenden Morgen nach dem Frühstück gingen wir etwa 20 Minuten zu Fuß zu unserem Arbeitsplatz. Vom Bunker aus sahen wir schräg in südwestlicher Richtung den Wald, wo die Baracken standen. Das war sicher nicht mehr als einen Kilometer Luftlinie. Herr Peters war in seinem Bauwagen. Hier schien er auch zu schlafen. Rinus und ich fühlten uns beide nicht wohl und hatten keine Lust, mit unserer Arbeit zu beginnen. Möglicherweise bemerkte Peters dies und begann, über sich selbst zu erzählen, um uns zu beruhigen. Er kam aus Hamburg, war verheiratet, hatte noch keine Kinder und sein Beruf war Ingenieur für Senderbau. Hinsichtlich seiner Ausbildung hätte er Offizier sein müssen. Aber das militärische Getue fand er nicht gut. Doch musste er natürlich in den Dienst, wollte jedoch keine Offiziersausbildung machen. Das wurde ausnahmsweise von der Heeresleitung akzeptiert. Bei der Luftwaffe kam er nicht weiter als Unteroffizier und das fand er hoch genug. Wegen seiner technischen Kenntnisse bekam er die Leitung des Baus der Anlage zur Ortung von Flugzeugen, das an sich ein besonders interessanter Auftrag war. Wir würden bestimmt gut miteinander auskommen. Er wäre nicht so schwierig, hätte keine Ahnung von Baukunde und würde uns nicht in den Weg laufen. Der Bauführer hatte sich echt Sorgen um uns und unser Seelenheil gemacht. Er kam schon früh zur Baustelle und hatte begriffen, dass wir die Pension so schnell wie möglich wieder verlassen wollten. Die einzige andere Möglichkeit, die er uns anbieten konnte war, dass wir die kleine Baracke am Weg beziehen würden. Es gab Wasser und Licht und eine kleine Küche und eine Toilette waren da. Wir mussten jedoch alles selber sauber halten. Das war die beste Lösung für uns. Wir wohnten selbstständig, hatten eine prächtige Aussicht über die Ländereien und nach der Arbeit völlige Freiheit im Tun und Lassen. Es hätte nicht besser sein können. Der einzige Nachteil war, dass wir direkt bei der Arbeitsstelle wohnten. Das nahmen wir jedoch in Kauf sowie das Risiko von Beschießungen aus der Luft. Unser Gepäck konnten wir mit Hilfe des Bauführers und seinem Auto direkt abholen und den Rest vom Tag haben wir benutzt, unser Unterkommen sauber zu machen, einzurichten und bewohnbar zu machen. Unser Mittagessen haben wir in der ersten Woche jedesmal auf einem anderen Bauernhof bekommen. Auch dafür hatte der Bauführer gesorgt. Es gab gute und kräftige Kost bei gemütlichen und auch wieder älteren Menschen. Für mich hätte es so bleiben können. Ich weiß nicht, was der Bauführer den einfachen Bauernleuten erzählt hat. Es ist aber eine Tatsache, dass Rinus und ich sehr höflich und mit Respekt von ihnen behandelt wurden. Das wäre normal gewesen, wenn wir schon länger da gewesen wären. Nach einer Woche haben wir dann täglich im Gasthof beim Bahnhof warm zu Mittag gegessen. Es war nicht schlecht, aber bei den Bauern war es besser.

Es war schon ein ganz anderes Dorf als Ivenrode. Die Wegenstedter waren viel freundlicher, die Wege waren sauberer, kurzum alles sah besser aus. Für unsere Brotmahlzeiten sorgten wir wie immer selber. In Wegenstedt gab es nur einen Bäcker. Für alle anderen Einkäufe musste ich nach Calvörde, ein etwas größerer Ort, ungefähr sieben Kilometer von uns. Es fuhr ein Triebwagen dahin, den ich meistens nahm. Ab und zu lief ich. Es war eine schöne Wanderung durch den Wald. Rinus blieb lieber zu hause. Er saß bei schönem Wetter draußen auf einem Stuhl an der Barackenwand und schaute über die Ländereien und den Asphaltweg, der beinahe ohne Verkehr war. Der Weg endete bei einem Gehöft mit einigen Häusern am Deich des Mittellandkanals. Ich machte immer Einkäufe für uns beide, aber von Calvörde fehlt mir jede Erinnerung.

Die Arbeiten, die wir machen mussten, haben wir so viel wie möglich verzögert. Der Türrahmen mit Türen und die Fensterrahmen waren schon geliefert und mussten nur noch eingesetzt werden. Das jedoch dauerte eine gute Woche, schneller konnten wir es nicht schaffen. Der Bauführer hatte inzwischen Holz für Verschalungen und Baumstämme für Stempel unter dem Betonboden der ersten Etage liefern lassen. Der Mann blieb sehr freundlich zu uns, beobachtete uns jedoch zu viel nach unserem Geschmack. Außerdem war er ein Fachmann, dem man nichts vormachen konnte. Wir bekamen den Eindruck, dass er ein gläubiger Mensch war aber dabei völlig hinter den Ideen von Adolf Hitler stand, ohne direkt Parteimitglied zu sein. Seine Meinung war, und er ließ es deutlich merken, dass Hitlerdeutschland in Europa die einzige Barriere war gegen den Kommunismus. Und so dachten viele Menschen, vor allem auf dem Land. Jedenfalls mussten wir auf uns aufpassen, was uns jedoch nicht hinderte, ein sehr niedriges Arbeitstempo zu haben. Es gab keine Zeichnung von der Decke der ersten Etage und von der Dachplatte. Das war merkwürdig und konnte eigentlich nicht sein. Unteroffizier Peters, der alle Zeichnungen unter seiner Verwaltung hatte, konnte sie nicht finden. Eine merkwürdige Angelegenheit. Der Bauführer konnte auch nicht für die Zeichnung sorgen, war jedoch der Meinung, dass niederländische Bauarbeiter ein derartiges hohes Niveau haben, das sie das wohl selber lösen konnten. Natürlich konnten wir das, wir konnten alles. Das gelieferte Betoneisen war nicht viel wert. Es war krumm und kam wahrscheinlich irgendwo aus Trümmern. Es hatte auch unterschiedliche Durchmesser. Wir haben was zusammengebastelt. Es war ja doch keine Baukontrolle da. Als die Verschalungen und Bewehrung fertig waren, kam ein Bautrupp Ostarbeiter für Betonarbeiten unter der Leitung eines deutschen Vorarbeiters. Es wurden Zement, Sand und Kies angeliefert und alles wurde mit der Hand gemischt, weil ein Betonmischer fehlte. An der Zusammenstellung der Betonmischung wird bestimmt auch irgendetwas nicht ganz gestimmt haben, aber das passte gut zu unserer alternativen Bewehrung. Wir kümmerten uns nicht darum. Der Vorarbeiter suchte auch keinen Kontakt zu uns. Gut so, wenn es nur nicht zusammenbrach solange wir da waren. In der Mitte der Decke des ersten Geschosses befand sich eine runde Aussparung mit einem Durchmesser von einem halben Meter. Dort musste später eine schwere stehende Welle durch passen. Weiterhin war an einer Seite eine kleine Treppenöffnung. Der Bautrupp von ungefähr fünfzehn Mann, worunter einige uns bekannte Burschen, hat drei Tage gearbeitet. Sie schliefen in der uns bekannten Pension. Wir haben drei Tage herumgelungert. Wir wollten den Betonarbeitern doch nicht vor die Füße laufen, nicht wahr?

So ab und zu gingen wir abends ins Dorf, um mit unseren Nachbarn zu sprechen. Die Menschen saßen auf einer Bank vor ihrem Haus und hielten von einem Schwätzchen. Am Anfang des Weges entlang unserer Baracke bei der Kreuzung mit der Hauptstraße stand die Bäckerei mit Café. Dort tranken wir manchmal ein Bier. Es war das Stammkaffee von Dutzenden französischen Kriegsgefangenen, die bei Bauern auf dem Land arbeiteten und dort in Kost waren und schliefen. Auch hier gab es einen großen Mangel an Landarbeitern und Bauern. Alle deutschen Männer bis fünfundfünfzig Jahr waren eingezogen. Ihre Frauen blieben allein zu Haus. Dass die Hilfe der Franzosen sich nicht immer beschränkte auf die Landarbeit, hörten wir wohl aus ihren untereinander geführten Gesprächen heraus. Dazu brauchte man kein einziges Wort französisch zu kennen. Wegen der Militäranlage waren das Dorf und die Umgebung Sperrgebiet. Das bedeutete, dass alle Ausländer vor zehn Uhr abends drinnen sein mussten und sich nicht mehr auf öffentlichen Wegen sehen lassen durften. Die französischen Kriegsgefangenen hielten sich vorbildlich daran, machten sich einander aufmerksam auf die Uhr im Café und verschwanden alle kurz nach viertel vor Zehn. Wir kümmerten uns nicht um die Sperrzeit und blieben ruhig sitzen. Wir brauchten nur ein paar hundert Meter zu unserer Baracke zu laufen und arbeiteten außerdem selber auf der militärischen Baustelle. Obwohl wir mit den Franzosen überhaupt keinen Kontakt hatten, bemerkten wir, dass es ihnen nicht gefiel, dass wir nicht vor zehn Uhr nach Hause gingen. Wir machten uns nichts daraus. Im Gasthof, wo wir zu Mittag unsere warme Mahlzeit aßen, machten wir Bekanntschaft mit dem Dorfpolizisten (Feldhüter). Er war ein großer Mann von ungefähr fünfzig Jahr. Er hatte im Gasthof ein Zimmer mit Vollpension. Wenn viel Betrieb war, half er manchmal ganz selbstverständlich bei der Bedienung, hatte uns auch schon mal das Essen gebracht und ein bisschen geplaudert. Er wusste wer wir waren und was wir taten. Der Mann lief dann nur in seiner Uniformhose ohne Uniformjacke. Wenn er in voller Uniform war, hatte er Dienst und war ein vollkommen anderer Mensch. Er kannte dann niemand und war ausschließlich für die Wahrung von Recht und Ordnung da.

Eines Abends als Rinus und ich um ungefähr halb zwölf aus dem Café kamen und im Dunkeln nach unserer Baracke gingen, kam der Dorfpolizist in Uniform mit de Fahrrad an der Hand hinter einem Busch hervor. Er hielt uns an, begann zu schreien, dass wir im Sperrgebiet waren und viel zu spät auf der Straße. Er wollte unser Papiere sehen – die wir ihm natürlich nicht gaben - , nahm sein Notizbuch und wollte uns aufschreiben. Er verriet sich, weil er sagte, er hätte einen Tip bekommen, dass die „Holländer“ sich nicht an die Sperrzeit hielten. Wir dachten, dass das von den Franzosen kommen musste. Wir sagten dem Feldhüter, dass er uns nicht erschrecken solle und dass er sich über uns nicht so aufregen solle. Schließlich arbeiteten wir tagsüber an einem Ort, wo sogar er sich nicht einmal aufhalten durfte. Das war taktisch gesehen nicht der beste Zug von mir, denn der Mann ärgerte sich immer mehr, begann noch lauter zu kreischen, wobei wir jedoch vollkommen ruhig blieben. Irgendwann sagte Kamerad Rinus, indem er den Dorfpolizisten vollkommen negierte: „Komm, wir gehen nach Haus.“ und drehte sich um. Das war zu viel für den Mann. Er hatte sich nicht mehr in der Hand und bevor ich begriff, was mir geschah, bekam ich zwei Fausthiebe auf meinen Kopf, die so stark waren, dass ich beinahe auf die Erde schlug. Das akzeptierte ich nicht und sagte dem Mann, dass es ihm Leid tun würde, denn Holländer lassen sich nicht einfach so mal schlagen. Wir liefen weiter nach unserer Baracke und ließen den Polizisten ohne weiteres stehen. Ich war wirklich wütend, auch noch am folgenden Tag. Das bemerkte Herr Peters und informierte sich, was los war. Ich habe ihm das Geschehene erzählt und auch, dass ich mich nicht damit begnügen werde, aber noch nicht wüsste, wie ich mich am Dorfpolizisten revanchieren könnte. Ich konnte mich ja nicht mit ihm schlagen. Unteroffizier Peters schlug vor, dass er einmal offiziell mit dem Dorfpolizisten sprechen wollte. Als Soldat konnte er das ohne weiteres tun und er kannte den Dorfpolizisten auch und kam auch des Öfteren in den Gasthof. Ich fand die Idee nicht so gut, verlangte aber, dass der Mann zurechtgewiesen wird. Aber es sollte nicht so offiziell sein, denn das war uns auch zuwider. Der Unteroffizier macht dann den Vorschlag, dass ich mich an meine Gewerkschaft, der Deutschen Arbeitsfront oder so ähnlich wenden sollte. Man musste Mitglied in dieser Gewerkschaft sein und der Beitrag wurde direkt vom Lohn abgezogen. Das einzige, was mir bekannt war ist, dass es in Magdeburg einen niederländischen Vertreter gab, womit man also in Niederländisch korrespondieren konnte. Ich fand es eine gute Idee und habe einen Brief dahin geschickt und die Sache auseinandergesetzt mit der Absicht, dass der Polizist zurechtgewiesen wird und zu hören bekäme, dass wir Niederländer uns nicht so einfach schlagen ließen und dass er uns nicht mit Sperrzeit kommen müsste. Eine schriftliche Zurechtweisung von der Deutschen Arbeiterfront schien mir genug zu sein, um den Mann zum Einlenken zu bringen.

Eine gute Woche später, als wir gerade mit der Verschalung der Dachplatte beschäftigt waren, sahen wir zwei offene Autos ankommen, wobei in jedem Auto vier Männer in prächtigen und uns unbekannten Uniformen saßen. Die Wagen hielten bei unserer Baracke und einer der Chauffeure stieg aus und betrat das Gelände. Unteroffizier Peters hatte den Mann inzwischen auch bemerkt und ging auf ihn zu. Man sah, dass der Mann sehr höflich und vorschriftsmäßig fragte, ob sie auf das Gelände kommen dürften. Sie seien von der Deutschen Arbeitsfront und wollten den Niederländer sprechen, der geschlagen wurde, was man nicht für möglich hielte. Peters machte das Spiel mit. Er erklärte, dass sie willkommen waren auf der Baustelle, aber dass sie jedoch nicht in den Bunker oder in seinen Bauwagen kommen dürften. Alles war streng geheim. Der Chauffeur ging zurück, wonach die ganze Gesellschaft ohne die zwei Chauffeure auf das Gelände kam. Inzwischen hatte ich gemerkt und halb verstanden, dass es sich um mich drehte und bin nach unten gekommen. Die Situation brachte mich ein bisschen in Verlegenheit. Zwei der sechs Personen waren Niederländer. Auch sie trugen die hübsche Uniform und eine große Tellermütze. Man sprach mich respektvoll an und mein Brief kam zum Vorschein. Kamerad Rinus blieb oben und konnte alles gut übersehen. Ich war doch wohl erschrocken von diesem Spektakel und probierte das Geschehen mit dem Dorfpolizisten mit dem Hinweis etwas abzuschwächen, dass es bei näherer Betrachtung klar war, dass der Polizist nicht über unsere Arbeiten informiert war. Er war verantwortlich für den ordentlichen Ablauf der Dinge im Dorf, aber hätte jedoch nicht das Recht, mich ins Gesicht zu schlagen. Ich hätte den Brief aus Ärger geschrieben, konnte jedoch nun mehr Abstand von der Sache nehmen. Ich blieb aber dabei, dass die Sperrzeit nicht für uns gelten müsste. Es wurde mir aufmerksam zugehört. Ich sprach teils deutsch, teils niederländisch, sodass jeder etwas davon hatte. Ihre Hausarbeiten hatten sie gut gemacht. Vom Dorfpolizisten hatten sie alle persönlichen Daten. Der Besuch dauerte ungefähr eine Viertelstunde. Zum Schluss kam auch Unteroffizier Peters noch dazu, wonach die Gesellschaft nach dem Gasthof ging zu einem Gespräch mit dem Dorfpolizisten. Es wurde uns mitgeteilt, dass wir im Hinblick auf unsere Arbeit so spät nach Haus kommen konnten wie wir wollten. Für uns gelte auch keine Sperrzeit und das würde dem Dorfpolizisten auch erklärt werden. Die Autos wurden gewendet, die Herren stiegen ein und man verschwand in Richtung Gasthof. Ich war ratlos mit der Situation. Trotz meines Zorns war es nicht beabsichtigt, ein derartig schweres Geschütz auf zu fahren, um den Mann zu treffen. Nüchtern, wie Rinus war, fand er, dass wir das wohl am folgenden Mittag merken würden, wenn wir in den Gasthof essen gingen. Jedenfalls war herausgekommen, dass wir völlige Bewegungsfreiheit hatten.

Am folgenden Mittag im Restaurant wurden wir und wahrscheinlich nicht zufällig vom Dorfpolizisten bedient. Er tat das in seiner Uniformhose ohne Jacke und war deshalb nicht im Dienst. Während unserer Mahlzeit fragte er uns, ob er uns Gesellschaft leisten dürfte. Nun kommt es, dachten wir. Aber nein, wir bekamen eine ganze Geschichte darüber zu hören, dass er irgendwo anders wohne, mit Frau und Kindern, hier ein Zimmer habe und so ab und zu eine Woche Urlaub zu hause machen könne. Er war Berufssoldat, hat eine Offiziersausbildung und wurde aus gesundheitlichen Gründen für dienstuntauglich erklärt. Das fand er sehr schlimm, denn sonst wäre er jetzt schon General gewesen. Und nun müsste er sich leider als Dorfpolizist nützlich machen. Einerseits war es ein sehr offenes Gespräch, andererseits aber doch hundertprozentig militärisch. Er sprach jedoch mit keinem Wort über das Gespräch mit den Gewerkschaftsvertretern. Nur kurz am Ende sagte er, dass „man“ vergessen hätte, ihm mitzuteilen, wer und was wir waren. Und das war nicht wahr. Wir hatten ihm vor einiger Zeit selber in einem Gespräch erzählt, dass wir Niederländer waren und für die Bauleitung Stendal arbeiteten. Vielleicht hätte er vom Bauführer persönlich informiert werden wollen, was wir aber unsinnig fanden. Wir haben jedenfalls nie mehr Probleme mit ihm gehabt.

Bis heute habe ich noch Schwierigkeiten mit dieser Sache und Zweifel, ob ich als Antinazi die Deutsche Arbeitsfront hätte einschalten müssen. Ich hätte besser begreifen müssen, dass Deutsche nun einmal verrückt sind auf schöne Uniformen und prahlerische Reden. Ich konnte nicht voraussehen, dass es so ein Spektakel mit Operettenfiguren werden würde, aber die Schläge auf meinen Kopf habe ich auch nicht vergessen.

Dass es auch noch andere Deutsche gab, haben wir Gott sei Dank auch erlebt. An einem Sonntagmorgen gingen Rinus und ich Kaffee trinken im Café mit Bäckerei an der Ecke zu unserer Straße. Den Inhaber kannten wir als einen besonnenen Mann, natürlich auch etwas älter, sagte nie viel und doch war es hier irgendwie gemütlicher als im Gasthof. In dem Moment waren wir die einzigen Gäste. Wir bekamen unsere Kaffee, na ja Kaffee, es waren große Tassen Ersatzkaffee, wahrscheinlich Meika. Der Mann ging nach hinten und kam zurück mit zwei Tellern Sandgebäck gefüllt mit Erdbeeren und Schlagsahne und sagte dazu „vom Hause“ oder etwas Ähnliches und weiter nichts. Diese freundschaftliche Geste ohne umständliche Worte kam gerade im richtigen Moment. Ich erinnere mich noch gut daran. Denn natürlich hatte ich Momente von Einsamkeit und man fühlte sich nicht glücklich. Die Gedanken an zu hause, mein Mädchen Cathrien und ihre Eltern in Rotterdam, meine Eltern in der für sie fremden Stadt Amsterdam. Hierüber sprach man doch nicht frei und wollte sich keine Blöße geben. Vor allem Männer mit Familie hatten damit von Zeit zu Zeit zu kämpfen. Solche Gefühlsmomente gingen wohl wieder vorüber und mussten nicht lange dauern. In diesem Fall half der Bäcker unbewusst mit.

Die Tage rannten, die Arbeit ging weiter, jedoch in einem sehr langsamen Tempo. Was ich in Seehausen machen konnte, war hier ausgeschlossen. Die Kontrolle des sehr freundlichen Bauführers, der nicht nur einmal sondern manchmal zweimal in der Woche vorbei kam, war dafür zu fachlich und scharf, was uns gewaltig ärgerte. Übrigens waren wir nun schon vier Wochen in Wegenstedt. Wir lebten prima in unserer Baracke und nach unserem Geschmack. Wir waren nach Arbeitsschluss völlig frei in unserem Tun und Lassen.

Am Abend des zwanzigsten Julis machten Rinus und ich einen Spaziergang durch die Felder in Richtung Mittellandkanal. Wir kamen in der Dämmerung zurück und sahen Herrn Peters vor der Tür seines Bauwagens stehen. Aufgeregt rief er mich: „Herr Lening, Herr Lening“. So hatten wir ihn noch nie gehört. Es musste also etwas passiert sein. Ich rief darum zurück: „Was ist los?“ und er antwortete sehr beunruhigt: „Anschlag auf unseren Führer Adolf Hitler“. Mein unmittelbare Reaktion war: „Ist er tot?“, „Nein, Gott sei Dank nicht“. Wir liefen zu Herrn Peters hin und hörten von ihm Details vom Anschlag so wie diese übers deutsche Radio mitgeteilt wurden. Ich erlebte hier einen merkwürdigen Widerspruch bei Herrn Peters. Einerseits war er anti-militaristisch, andererseits verehrte er Adolf Hitler abgöttisch. Wir haben an dem Abend geraume Zeit über Deutschland gesprochen, über den Krieg und das ganze Elend als Folge davon und wie wir darüber dachten, was er eigentlich schon wusste. Im Großen und Ganzen gab er uns Recht, konnte sich in unsere Standpunkte gut hinein denken. Jedoch war seine Meinung über Adolf Hitler völlig unbegreiflich für mich. Hitler war laut Peters ein vorbildlicher Mensch, der Deutschland aus einer tiefen Krise geholt hatte, in die Deutschland durch das unmenschliche Verhalten von Amerikanern, Franzosen und Engländern nach dem ersten Weltkrieg geraten war. Das war eine bekannte Geschichte, die immer als Verteidigung angeführt wurde, wenn deutsche Gräueltaten an den Pranger gestellt wurden. Die Fortsetzung von Peters war interessanter. Um sein Ziel zu erreichen, brauchte Hitler die Unterstützung des Großkapitals. Weil Hitler den Kommunismus und seine Gefahren stark kritisierte und beschimpfte – was sie teilweise in Deutschland schon erlebt hatten – erwarb er die Unterstützung des Großkapitals und war dadurch mit Händen und Füßen an die Großindustriellen wie Krupp und Konsorten gebunden. Diese Menschen hatten große Vermögen verdient mit der Herstellung von Waffen, Panzern und Flugzeugen, die – eine unausweichliche Folge – auch eingesetzt werden mussten. Adolf Hitler meinte es gut mit den Menschen aber Figuren wie Göbbels und Göring und die gesamte Parteiklicke hatten zusammen mit den Großindustriellen in Wirklichkeit die Macht und waren die wirklich Schuldigen an diesem Krieg.

Das Propagandaministerium unter der Leitung von Göbbels bestimmte die politische Strategie und schrieb die Reden für den Führer. Marschall Göring war ein ordinärer Protz mit leider großen militärischen Einfluss auf Adolf Hitler. Dieser Göring hatte sich umringt mit hohen Offizieren, die militärische Mitläufer waren und denen Hitler nicht gewachsen war. Unser Gegenargument, dass Bilder aus Filmen und Fotos aus Zeitungen, wo zum Beispiel Hitler vor einer Landkarte steht und Anweisungen an seinen militärischen Stab gibt, deutlich machen, dass er der Führer ist, wurden von Peters gerade als Beweis seiner Behauptung interpretiert, dass nämlich alles von Göbbels inszeniert und geleitet war. Das war eine unglaubliche Naivität des radiotechnischen Ingenieurs. Den Bau der bewussten Anlage zur Ortung von Flugzeugen fand er außergewöhnlich interessant. Es müsste nur kein Krieg sein. Das Ziel also war ihm zuwider. Aus seiner Erzählung kam aber heraus, dass seine begeisterte Schilderung bei unserem Antritt auf der Baustelle ein bisschen Schauspiel war und als ich ihn daran erinnerte, erklärte er, dass er den Bauführer und uns nicht kannte und dass Menschen in seiner Position sehr vorsichtig mit ihren Äußerungen sein mussten. Es war wohl klar, dass er uns inzwischen völlig vertraute.

Der Dachbeton wurde geschüttet. Wieder war der Bautrupp der Ostarbeiter aus Stendal da. Aber ich weiß nichts mehr davon. Unsere Arbeit am Bunker war größtenteils erledigt. Es musste nur noch die Verschalung der Dachplatte entfernt werden. Wir machten auch noch eine offene Treppe vom Erdgeschoss zur ersten Etage. Dann war alles fertig. Insgesamt haben wir gut acht Wochen gebraucht.

Unteroffizier Peters brachte uns in das streng geheime Barackenlager im Wald. Es wurde deutlich, dass es sich hier um den größten und wichtigsten Gefechtsstand der gesamten westlichen Luftverteidigung handelte. Als Folge der neuen Außenanlage mussten Umbauten gemacht werden und Teile verändert und angepasst werden. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mehr gemacht haben als ein paar Innenwände zu versetzten und im Zentrum des Gefechtsstands eine neue Treppe mit vier oder fünf Stufen. Ich guckte mir die Augen aus, durfte jedoch nicht allzu neugierig sein. Was mir bautechnisch auffiel war, dass die Hauptbaracke, das Nervenzentrum, vertieft angelegt war. Von außen war es eine einfache hölzerne Baracke mit normaler Höhe mit Ausnahme der früher genannten Kugel- und Splitterschutzwände drumherum. Drinnen jedoch war sie bestimmt zwei Meter in die Erde gebaut. In der Mitte stand ein großer quadratischer Tisch mit einer erleuchteten Landkarte Deutschlands und Umgebung. Bei Alarm standen an jeder Seite zwei graue Mäuse mit Kopfhörern und einer Art kleinen Harke in den Händen, womit sie Gegenstände (kleine Flugzeuge?) auf der Glasplatte verschoben. Auf der Hinterseite, gut zwei Meter über dem Fußboden, war eine schmale hölzerne Bühne mit Geländer. Auf der Hinterwand war ebenfalls eine Karte von Deutschland und angrenzende Ländern angebracht. Auf der Bühne waren zwei hohe Offiziere sowie einige graue Mäuse, die alles notierten, was ein Offizier durch ein Mikrofon sagte. Später hörten wir, dass die Offiziere mit Piloten von deutschen Jägern in der Luft sprachen, um ihnen Daten über amerikanische oder englische Einflüge zu übermitteln. Am ersten Tag, an dem wir dort waren, wurde Luftalarm gegeben. Offiziere und die Helferinnen kamen angerannt und nahmen ihre Plätze ein. Eine der Damen kam zu uns und fragte, ob wir deutsch verstehen. Rinus und ich guckten einander quasi nicht begreifend an, worauf die graue Maus sagte, dass wir bei einem Einsatz still sein mussten. Sie demonstrierte das anschaulich mit Bewegungen wie nicht mit dem Hammer zu klopfen und nein zu schütteln und dasselbe mit einer Sägebewegung und nein zu schütteln und zum Schluss mit Fingern auf den Lippen. Wir durften nicht einmal sprechen. Sie gehörte offensichtlich zu den Deutschen, die meinten, dass jeder, der kein Deutscher ist mehr oder weniger schwachsinnig war, der nichts verstand und nichts begriff. Wir ließen das natürlich so und haben einige male die Aktionen bei einem Luftalarm beobachten können. Dabei saßen wir auf dem Fußboden im Gefechtsstand mit unserem Rücken gegen die Wand, konnten aber doch nicht den Zusammenhang zwischen den Bewegungen der Damen (Plotter in Englisch, wie sie in Deutschland genannt wurden weiß ich nicht) und den hastig hin und her laufenden Offizieren auf der Galerie verstehen. Der Spaß war für uns vorbei, als uns eines Tages der Bauführer mit seinem Besuch verehrte. Es wurde Alarm gegeben und der Bauführer lief schnell aus dem Gefechtsstand. Als wir sitzen bleiben wollten, zerrte er uns mehr oder weniger aus dem Raum. Die Dame mit der Hammerklopfbewegung guckte uns vorwurfsvoll an, sagte aber nichts. Leider durften wir nun bei folgenden Aktionen nicht mehr dort sitzen bleiben, schade. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange wir in dem Barackenlager waren. Wir haben auch noch normale Instandsetzungsarbeiten gemacht, Fenster und Türen nachgesehen etc. Länger als zweieinhalb Wochen wird es jedoch nicht gewesen sein.

Als wir an einem Tag nach Arbeitsschluss bei unserer Baracke ankamen, herrschte auf dem Gelände eine große Geschäftigkeit. Es liefen ungefähr zwanzig Soldaten herum und es standen dort einige abgedeckte militärische Lastwagen, die abgeladen wurden. Unteroffizier Peters kam und warnte uns, dass wir nicht zuschauen dürften. Es waren Apparate für die Anlage zur Ortung von Flugzeugen. Alles war streng geheim. Einige Gegenstände wurden in den Bunker gebracht. Der Rest wurde draußen mit Planen abgedeckt. Die Soldaten standen unter der Leitung eines Hauptmanns (in Niederland kapitein), was hierarchische Probleme verursachte. Unteroffizier Peters war viel niedriger in Rang und musste seine Aufträge erst an den Hauptmann geben. Der gab sie wiederum weiter an einen Feldwebel und der wiederum weiter an einen Untergebenen. Das funktionierte natürlich nicht und nach drei Tagen war es soweit, dass der Hauptmann das Feld räumte und Peters direkt mit dem Feldwebel und Soldaten arbeiten konnte. Peters war nun in seinem Element. Die Soldaten wurden im Barackenlager untergebracht und die Gruppe marschierte jeden Tag nach Arbeitsschluss laut singend dorthin. Herr Peters hatte dann auch Ruhe und kam manchmal auf ein Schwätzchen in unsere Baracke.

Im Bunker wurde die vertikale Welle aus Einzelteilen montiert, bis sie so ungefähr sechs Meter über die Dachplatte hinaus ragte. An beiden Seiten der Welle wurde ein Flügel aus Stahlrohren montiert. Laut einem sehr stolzen Peters war die gesamte Spannweite fünfundzwanzig Meter. Das war also die Antenne. Gut drei Meter hoch und in der Mitte noch ein Oberteil von circa zehn mal drei Meter, sehr spektakulär. Es wurde alles noch geheimnisvoller. Wir durften sogar nicht mehr in die Nähe des Bunkers kommen, der mit Apparatur voll gestopft wurde. Was wir von außen noch sehen konnten war, dass sich die Antenne drehte und dass an den Enden sich ein paar Soldaten unter lautem Gejohle mitdrehten. Inzwischen war noch eine Gruppe Ostarbeiter mit Schaufeln, Picken und Schubkarren angekommen. Sie gruben einen Graben von anderthalbem Meter Breite und gut einem Meter Tiefe in den steinharten lehmigen Boden vom Bunker zur zentralen Baracke im Wald. Es wurden einige Kabel hineingelegt, wonach der Graben wieder zugeschüttet und festgestampft wurde. Die Ukrainer blieben abends und nachts in der Arbeiterpension. Wir haben die Anlage nicht im fertigen Zustand und auch nicht in Betrieb gesehen, denn wir sind davor schon weggefahren. Trotz der Anstrengungen der Bauleitung und Soldaten schätzten wir ihre organisatorischen Qualitäten und Fähigkeiten, gut zu planen, gering ein. Die Erdarbeiten und das Legen der Kabel, an sich gut vier Wochen Arbeit (sie mussten auch noch unter einer Eisenbahnlinie durch), hätte schon viel früher beginnen können. Man hat nun erst damit angefangen, nachdem die Anlage im Bunker so gut wie fertig war. Das ist doch merkwürdig oder nicht? Es war in der zweiten Hälfte von 1944. Die deutschen Armeen verloren überall Terrain. Glaubte die höhere Luftwaffenleitung vielleicht selbst nicht mehr daran?

Irgendwann in der ersten Septemberhälfte 1944 waren unsere Arbeiten abgeschlossen und gingen wir wieder zurück nach Stendal. Wir wollten Abschied nehmen von Herrn Peters. Der war sehr beschäftigt und sagte, dass wir in den Gasthof gehen sollten. Er würde auch dahin kommen. Als wir dahin unterwegs waren, trafen wir noch einige bekannte Dorfbewohner, denen wir die Hände schüttelten, unter anderen auch dem Bäcker. Peters kam bald. Wir haben zusammen Kaffee getrunken und uns noch etwas unterhalten über die vergangene Periode. Danach sind wir zum Bahnhof gegangen, wo Peters noch ein paar Fotos von uns machte, die er nachschicken wollte zur Bauleitung in Stendal. Diese Fotos haben wir aber nie bekommen. Wir haben ihm die Hand gedrückt und das Beste gewünscht, auch für nach dem Krieg. Auch er fand, dass wir angenehm miteinander gearbeitet haben und eine gute Zeit hatten.

Es ist tatsächlich eine gute Zeit gewesen. Die erstklassige Unterkunft in der kleinen Baracke am Weg und Rinus und ich passten prima zusammen. Mit unserer Arbeit brauchten wir auch nicht unzufrieden zu sein. Unter normalen Umständen hätten wir die Arbeit in der Hälfte der Zeit tun können und auch noch viel besser. Die Rückreise ging erst mit einem regionalen Zug von Wegenstedt nach Öbisfelde und von dort mit dem Schnellzug nach Stendal. Zugfahrten waren nicht mehr ohne Risiko. Es wurden immer mehr Züge von amerikanischen und englischen Jägern beschossen. Wir sind jedoch gut durchgekommen.

Was wir in den letzten Wochen in Wegenstedt gesehen haben, war der Anfang des totalen deutschen Zusammenbruchs. Es gab immer mehr Bombardierungen der großen Städte, Tausende verloren Hab und Gut, hielten sich in Luftschutzkellern auf, usw. Die Behörden entwickelten Pläne zur Evakuierung von Bürgern – viel zu spät, aber es war der Anfang des Eingeständnisses der Niederlage und das fällt schwer – und die Menschen, die in Städten wohnten, hauptsächlich Frauen und Kinder, waren in vielen Fällen schon früher nach relativ sichere Ferienlager geschickt worden oder wurden auf dem Lande untergebracht, so auch in Wegenstedt. Das Dorf war überfüllt mit Leuten aus Hamburg. Es waren einzelne ältere Ehepaare jedoch hauptsächlich Frauen. Ihre Männer waren wahrscheinlich irgendwo an einer Front, doch über ihr Befinden bestand große Unsicherheit. Normalerweise gibt es schon eine unterschiedliche Lebensweise zwischen Großstadt- und Dorfbewohnern. Nun jedoch kam noch dazu, dass die Frauen als Folge der erlebten Drangsale des Krieges nicht mehr wussten, was ein normales Verhalten ist. Sie trugen eine Moral zur Schau, was die Dorfbewohner nur mit Abscheu zur Kenntnis nahmen. Ich weiß nicht, wie es zu Ende ging. Als wir abfuhren sprach man im Dorf schon von Sodom und Gomorrha. Obwohl man durch Gerüchte schon von Verhältnissen von Wegenstedter Bäuerinnen mit französischen Kriegsgefangenen wusste, sah man nun beinah öffentlich Hamburger Frauen anbändeln mit willkürlichen deutschen Soldaten, mit französischen Kriegsgefangenen und sogar mit polnischen und ukrainischen Landarbeitern. Besonders das letzte war von einfachen Bauernleuten nicht zu akzeptieren. Sie wurden völlig überfallen von der Hemmungslosigkeit einiger losgelassener Hamburger Damen. Unser Herr Peters, selbst Hamburger, hatte im Dorf zufällig eine Freundin seiner Frau getroffen. Sie besuchte ihn ab und zu abends in seinem Bauwagen und ging dann spät in der Nacht oder früh am Morgen zurück zur Adresse, wo sie evakuiert war. Peters hatte inzwischen erfahren, dass auch sein Haus von Bomben beschädigt und seine Frau evakuiert wurde. Er wusste jedoch noch nicht, wo sie hingekommen war. Völliges Chaos, und das ist bis zum Ende des Krieges und noch Monate danach nur noch schlimmer geworden.